杜晔 徐晓娟

一、质量管理小组的产生与发展

质量管理小组(QC小组)是由生产、服务及管理等工作岗位的员工自愿结合,围绕组织的经营战略、方针目标和现场存在的问题,以改进质量、降低消耗、改善环境、提高人的素质和经济效益为目的,运用质量管理的理论和方法开展活动的团队。

质量管理小组最早起源于日本。第二次世界大战后,日本为了振兴民族工业,从美国导入统计质量控制和技术等质量管理理论、工具和方法,并开展大规模的、长达十多年的质量培训活动。1962年,将参加培训的工人10人左右组成小组,以解决生产现场问题为主旨,运用所学的质量管理知识,开展质量改进活动,命名为QC小组(Quality ControlCircle)。1976年,由日本、韩国等联合发起,在日本东京举办了第一届世界QC小组大会,1978年,在北京内燃机总厂诞生了中国第一个 QC小组,1979年,第一次全国 QC小组代表会议在北京召开目前,已有70多个国家和地区开展QC小组活动。

QC小组活动是全面质量管理的四大支柱之一,是职工参与全面质量管理特别是质量改进活动的一种非常重要的组织形式,是企业文化的重要组成部分。

二、QC小组的特点、人数

自主性——自我教育、自主管理、自愿参加

群众性——人人都能参加,平等、自我实现

民主性——民主的结合、活动,组长自然产生

科学性——遵循PDCA循环,逻辑思维,数据说话

小组人数:3-10人为宜

小组注册:每年注册一次,停止活动半年以上将被注销。课题注册:在每个课题开展活动之前要进行注册,小组注册和课题注册两者不可混淆。

三、质量管理活动的遵循

(一)质量定义:客体的一组固有特性满足要求的程度。

(二)质量管理可包括制定质量方针和质量目标,以及通过质量策划、质量保证、质量控制和质量改进实现这些质量目标的过程。

(三)朱兰质量管理三部曲:质量策划、质量控制、质量改进。

(四)遵循PDCA循环--四个阶段八个步骤:

P(Plan):计划阶段

找出所存在的问题

分析产生问题的原因

找出主要原因

制订对策

D(Do):执行阶段

按照制订的对策实施

C(Check):检查阶段

检查所取得的效果

A(Action):处理阶段

制订巩固措施

防止问题再发生

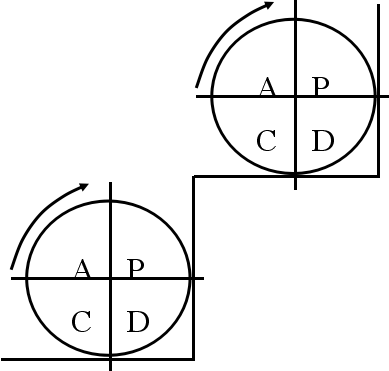

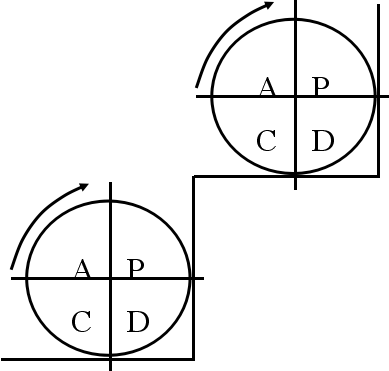

(五)PDCA循环的两个特点:

1、循环前进,阶梯上升

2、大环套小环

3、QC小组活动基本原则示意图:

四、QC小组课题类型分为问题解决型和创新型。

(一)问题解决型课题:

小组针对已经发生的不合格或不满意的生产、服务或管理现场存在的问题进行质量改进,所选择的质量管理小组课题。

问题解决型课题包括现场型、服务型、攻关型、管理型4种类型。

(a)现场型课题

以稳定生产工序质量,改进产品、服务、工作质量,降低消耗,改善现场环境等为选题范围的课题。

(b)服务型课题

以推动服务工作标准化、程序化、科学化,提高服务质量和效益为选题范围的课题。

(c)攻关型课题

以解决技术关键问题为选题范围的课题。

(d)管理型课题

以提高工作质量,解决管理中存在的问题,提高管理水平为选题范围的课题。

活动程序:

2、创新型课题:

小组针对现有的技术、工艺、技能和方法等不能满足实际需求,运用新的思维研制新产品、服务、项目、方法,所选择的质量管理小组课题。

五、QC小组活动程序:

1、选择课题

(1)小组选题要求应包括:

a) 小组能力范围内,课题宜小不宜大;

b) 课题名称直接,尽可能表达课题的特性值;

c) 选题理由明确、简洁。

(2)课题名称

a)课题名称应简洁、明确,直接针对所要解决的问题,不可抽象。

b)名称要抓住三个要素:对象、问题(特性)、结果。

2、现状调查

1、现状调查注意的问题

(1)用数据说话——收集、整理和分析数据,用数据准确地说明课题的症结。

(2)对现状调查取得的数据要进行整理、分类,分层分析。如从设备、材料、环境、人员等角度分类分析,直到找出症结问题为止。

(3)指令性目标课题不需要现状调查,而是要对目标值是否可行进行“目标可行性分析” 。

3、设定目标

(1)课题目标来源:

a) 自定目标。小组明确课题改进程度,由小组成员共同制定的目标;

b) 指令性目标。上级下达给小组的课题目标或小组直接选择上级考核指标作为目标。

(2)目标设定应与小组活动课题相一致,并满足如下要求:

a) 目标数量不宜多;

b) 目标可测量;

c) 目标具有挑战性

4、原因分析

(1)小组进行原因分析要点:

1)学会使用头脑风暴法、因果图、树图、关联图等工具,知晓5M1E;

2)针对找到的症结,选取合适的工具,进行因果分析;

3)原因分析要彻底,一般不少于两层;

4)逻辑关系正确,原因不合并、不颠倒;

5)原因不使用中性词,不违规、不过分、不极端,不创新工具。

5、确定主要原因

根据数据和事实,针对末端原因,客观地确定主要原因:

a) 收集所有的末端原因,识别并排除小组能力范围以外的原因;

b) 对每个末端原因进行逐条确认,必要时可制定要因确认计划;

c) 根据末端原因对问题或者问题症结影响程度判断是否为主要原因;

d) 判定方式为现场测量、试验及调查分析。

6、制定对策

制定对策应:

a) 针对主要原因逐条制定对策;

b)必要时,提出对策的多种方案,并进行对策效果的评价和选择。

c) 按5W1H制定对策表,对策明确、对策目标可测量、措施具体。

注:5W1H即What(对策)、Why(目标)、Who(负责人)、Where(地点)、When(时间)、How(措施)。

7、对策实施

实施对策应:

a) 按照对策表逐条实施对策,并与对策目标进行比较,确认对策效果和有效性;

b) 当对策未达到对应的目标时,应修改措施并按新的措施实施;

c) 必要时,验证对策实施结果在安全、质量、管理、成本等方面的负面影响。

8、效果检查

所有对策实施后,小组应进行效果检查:

a) 检查小组设定的课题目标是否完成;

b) 与对策实施前的现状进行对比,判断改善程度;

c) 必要时,确认小组活动产生的经济效益和社会效益。

9、制定巩固措施

制定巩固措施,小组应:

a) 将对策表中通过实施证明有效的措施经主管部门批准,

纳入相关标准,如工艺标准、作业指导书、管理制度等;

b) 必要时,对巩固措施实施后的效果进行跟踪。

10、总结和下一步打算

小组对活动全过程进行回顾和总结,有针对性地提出今后打算。包括:

a) 针对专业技术、管理方法和小组成员综合素质等方面进行全面总结;

b) 在全面总结的基础上,提出下一次活动课题。